El profeta del mal ejemplo

Pedro Manrique Figueroa, el misterioso padre del collage en Colombia, está vivito y coleando. Un director de teatro y escritor caleño le sigue los pasos para comprobar cuánta tela –y papel– queda por cortar sobre su vida.

POR Simón Uprimny Añez

El amor te protege, Karen Figueredo.

El 26 de septiembre del 2019, tendido sobre una cama en una habitación de la clínica de Marly, en un momento en que las tediosas visitas se detuvieron y las impertinentes enfermeras por fin lo habían dejado solo, el director de cine Luis Ospina hizo un esfuerzo, se estiró hacia la mesa de noche y tomó su teléfono celular. Marcó diez teclas y esperó. Unos pocos segundos después, su amigo, caleño como él, contestó. Cómo estás, Poncho, cómo te sentís hoy. Ahí voy, un poquito débil, ya sabés, pero bien. Necesito que vengás hoy a la clínica. Tengo algo muy importante que decirte y que no puede esperar. Claro que sí, Poncho, ahí estaré. Esta tarde paso a verte.

Unas horas después, al entrar en la habitación de la clínica, el hombre rápidamente se entristeció al ver a Luis, su mejor amigo, débil, muy débil. Charlaron un rato de una cosa y de otra y, en un momento, tras un silencio que se apoderó de la habitación, Luis Ospina le dijo: Mirá, esto es algo que se suponía que no debía contárselo a nadie, pero sé que ya me estoy yendo y prefiero decírtelo ahora. Ya vos verás qué hacés con eso, me importa un culo, pero quiero que lo sepás. El amigo lo miró fijamente a los ojos. Ok, Luis, sí, está bien, si querés decírmelo, andá pues. Qué es lo que es tan importante que a estas alturas no me hayás contado. Luis Ospina desvió la mirada y la dirigió hacia la ventana. Así permaneció un rato. De repente, le espetó cinco palabras: Pedro Manrique Figueroa sigue vivo. El amigo creyó no haber entendido bien. Cómo, qué decís. Lo que oíste. Pedro Manrique Figueroa sigue vivo y está aquí en Bogotá. En un principio, el amigo no supo qué responder. Una confidencia de este tipo era lo último que se esperaba. Pero cómo así, en dónde está, por qué… Cuando por fin empezaba a reaccionar, dos enfermeras irrumpieron en la habitación. Luis Ospina lo miró fijamente, como diciéndole: cuidado con lo que hacés. Las enfermeras se llevaron al enfermo a realizarle unos exámenes urgentes.

Sin saber muy bien qué era lo que acaba de ocurrir, el amigo salió de la clínica y decidió caminar desde ahí hasta su casa para despejar sus ideas. Tras una media hora de caminata, llegó a su apartamento cuando ya había anochecido. Se sentó en un sillón de la sala y se sirvió uno, dos whiskys. La cabeza no paraba de darle vueltas. Entonces se dirigió a su cuarto y empezó a desplazar lentamente la mirada de izquierda a derecha por los anaqueles de un mueble de madera muy grande que había mandado a hacer unos años atrás y en el cual estaban ordenadas la mayoría de sus películas. Eran cientos y cientos de ellas, casi todas piratas. Su concentración era máxima, no permitía que el alcohol lo nublara. Permaneció un buen rato así y, bingo, encontró lo que buscaba. Tomó la caja de la película, sacó el disco y lo puso dentro del dvd. Fue a la cocina por la botella de whisky, regresó a su habitación, se arrellanó en el sofá que tenía junto a su cama y le dio play. Durante una hora y cincuenta y cuatro minutos no se movió ni despegó la mirada de la pantalla. Al terminar, apagó inmediatamente el televisor y se quedó contemplando absorto la pared. Hacía años no veía Un tigre de papel, la estrambótica creación de su amigo Luis Ospina, quien en ese momento, debido a todos los calmantes suministrados por las enfermeras, dormía muy profundamente en una cama de la clínica de Marly. Un par de minutos después de haber terminado la película, como de manera automática, el alcohol se apoderó casi completamente de sus sentidos, lo hizo darse cuenta de lo cansado que estaba y, antes siquiera de poder levantarse del sillón, lo sumió en un recóndito sueño.

Vista salvaje, Isabella Viracachá.

En la mañana, unos rayos de luz que se habían colado en la habitación golpearon insolentemente su cara y lo despertaron. Lo primero que sintió fue un desagradable bochorno. Abrió poco a poco los ojos mientras se resignaba al incontestable hecho de que la cabeza le dolía poderosamente. Pero no se decidía a moverse, el cuello también le dolía mucho, consecuencia de haber dormido toda la noche en el sillón. De pronto, en medio de ese estado de aletargamiento que constituye el inicio de una resaca, recordó: ¡Luis! ¡Pedro Manrique Figueroa! ¡Ese güevón está vivo! Recuperó en un segundo toda su energía, se levantó del sillón, fue a la ducha, se bañó con agua helada, se vistió y dejó su apartamento rumbo a la clínica. Tenía que averiguar qué era exactamente lo que su amigo sabía.

Llegó corriendo a la clínica y se anunció en la recepción, buscando subir cuanto antes a la habitación que había visitado el día anterior. La recepcionista lo miró con un aire de sorpresa y de ternura. ¿No le avisaron, señor? El paciente Luis Ospina falleció esta madrugada.

Aturdido, el amigo salió de la clínica. La resaca había vuelto a atacarlo con toda su fuerza y sintió que podía desmayarse en cualquier momento. Tomó un taxi y regresó a su apartamento. El viaje, de tan solo unos minutos, le pareció larguísimo. Al llegar, se dirigió directamente a su habitación, se echó sobre su cama y arrancó a llorar. Y no paró de hacerlo durante varios días.

Volver al futuro, Lorena Rivadaneira.

Alrededor de una semana después volvió a recobrar el ánimo: estaba decidido a encontrar a Pedro Manrique Figueroa. Si al borde del abismo de la muerte su más preciado amigo le había revelado aquel secreto, por algo tenía que ser. Y es que, si en efecto era cierto que aún andaba por ahí, ese algo era grande. Pedro Manrique Figueroa, el precursor del collage en Colombia, antiguo militante socialista, experto bohemio y opinador profesional, aventurero que poseía el don de la ubicuidad, trotamundos, llamado alguna vez profeta del mal ejemplo por otro ilustre director de cine caleño, había desaparecido una noche de 1980, cuando algunos testigos oculares aseguraron haberlo visto declamando poesía y bebiendo alcohol en el parque de la Independencia –que en esos tiempos llamaban de la Dependencia– con un personaje medio oscuro y medio nefasto apodado Poca Lucha. Desde entonces no se había vuelto a saber nada de él. Absolutamente nada.

El amigo empezó a idear los más diversos planes y estrategias para dar con Pedro Manrique Figueroa. Se dijo a sí mismo que él, siendo un distinguido director de teatro, tenía que conocer a alguien, al menos a una persona, que supiera dónde carajos andaba metido. Además, calculó: si Pedro Manrique Figueroa había nacido en Choachí el 27 de febrero de 1929, debía tener exactamente noventa años y no iba a ser tan difícil encontrarlo. Con ese objetivo en mente, el director de teatro se vio tan bien y tan lleno de energía como no se había sentido en muchos meses.

Su búsqueda inició en los bares, cafés, librerías y museos que Pedro Manrique Figueroa frecuentaba con asiduidad y que aún existían. Pero la pesquisa no resultó ser tan fácil y efectiva como había imaginado. El director de teatro cuestionaba insistentemente a los visitantes de aquellos lugares preguntándoles si no habían visto por ahí a un viejo de alrededor de noventa años de rasgos fuertes y de cejas descomunales. Los interrogados usualmente lo miraban extrañados y le respondían que no, que no podían ayudarlo. Algunos llegaban a fastidiarse y simplemente le daban la espalda. Nadie había visto nada.

Con el paso de los días y las semanas, encontrar a Pedro Manrique Figueroa se convirtió en su única obsesión. Ya no se trataba únicamente de honrar la memoria de su amigo, sino de dilucidar un misterio que se había vuelto un asunto personal, y, como todos los asuntos verdaderamente personales, uno de vida o muerte. Buscaba aquí y allá, subía y bajaba, iba a la izquierda y a la derecha, preguntaba, consultaba, interpelaba. Pero Pedro Manrique Figueroa no aparecía por ningún lado. El director de teatro alcanzó incluso a considerar la posibilidad de que todo aquello no fuera más que una última broma de Luis Ospina, aunque descartó rápidamente esa opción: nadie en su lecho de muerte le haría algo tan cruel a un amigo. Así transcurrieron febrilmente casi seis meses de la vida del director de teatro, consumido enteramente por el enigma de Pedro Manrique Figueroa. No pensaba ni hablaba de otra cosa. Esto le terminó costando su matrimonio y el alejamiento de su único hijo. El día que su esposa, ya para entonces exesposa, se fue de la casa, le gritó desde la puerta: Ojalá encuentres a Pedro Manrique Figueroa para que te cases con él, maricón.

Todo empeoró cuando, debido a la aparición de un virus-quiróptero surgido de los confines de la China, el mundo entero se vio paralizado de un momento a otro. Ya no estaba permitido salir a la calle, a no ser que fuera por algún asunto de primera necesidad. Se podía ir a hacer mercado, a pasear al perro, hasta ir a sacar plata a los bancos ladrones, pero no se podía salir a buscar a Pedro Manrique Figueroa. ¡Políticos hijueputas!, maldecía el director de teatro. Qué sabían ellos acerca de lo que era de primera necesidad en la vida si lo único que les importaba era robar. ¡Hijueputas!, se le oía gritar cada tanto.

La canasta, Juliana Molina.

Y así pasaron dos años. Dos años de encierro casi continuo en los que lo único que se escuchaba en las noticias eran reportes de muerte y de cuarentenas, y en los que poco a poco al director de teatro se le fue marchitando la esperanza de algún día encontrar a Pedro Manrique Figueroa. Hasta que un día de marzo de este 2022 la idea lo golpeó como un torpedo. Cómo había sido tan bruto, pensó, cómo no se le había ocurrido antes buscarlo ahí. Se puso los zapatos a la carrera y corrió hasta el parque de la Independencia. Empezó a buscarlo por todos lados, mirando detrás de cada árbol, inspeccionando debajo de cada piedra. Pero no encontró nada. Derrotado, se sentó en una banca. Tampoco estaba ahí. Permaneció algunos minutos mirando al piso con la cabeza entre las manos y los codos sobre los muslos. Su resignación era total. De pronto escuchó una voz que parecía dirigirse hacia él. Se demoró un par de segundos en entender que le estaban ofreciendo algo. Cómpreme uno, señor, cómpreme uno, por favor. Otro vendedor ambulante más, pensó. Cuando ya iba a despacharlo, observó, más por una reacción automática que por verdadero interés, qué era lo que le ofrecían. Se dio cuenta entonces de que el hombre que le hablaba, vestido con una larga gabardina negra, le mostraba unas hojas en las que unos recortes de revistas pegados de diferentes maneras formaban unas extrañas composiciones. Son collages, pensó. Ya iba a decirle al hombre que no estaba interesado y que, por favor, lo dejara solo, cuando se dio cuenta: ¡son collages! Y no de cualquier tipo: eran collages de él. Volvió a mirar las composiciones; no quedaban dudas: el estilo era inconfundible. Eran collages como los de Pedro Manrique Figueroa. Dirigió entonces su mirada a los ojos del vendedor y, entre los últimos rayos de sol de la tarde, medio ocultos por un sombrero que cubría la mitad de su cara, la mitad de una cara muy envejecida, la mitad de una cara de alguien que había vivido mucho, de alguien que había vivido con alma, con sangre, con nervios, con músculos, de alguien que iba al olvido, reconoció los rasgos fuertes y las cejas descomunales de Pedro Manrique Figueroa. Finalmente lo había encontrado.

***

Al darse cuenta de que ese hombre que le ofrecía sus collages era aquel hombre que desde hacía tanto tiempo buscaba, el director de teatro no pudo contener la emoción, y casi saltando le había gritado: ¡Usted es Pedro Manrique Figueroa, usted es Pedro Manrique Figueroa! ¡Era verdad! Esto había puesto inmediatamente a la defensiva al hombre de la gabardina negra, quien, mirándolo entre sorprendido y aterrado, había intentado alejarse del lugar en el acto. Si hubiese sido más joven, seguramente habría corrido, pero sus más de noventa años jugaron en su contra y permitieron que el director de teatro lo alcanzara rápidamente y le explicara, casi sin detenerse a respirar, que era un amigo muy cercano de Luis Ospina y que llevaba buscándolo más de dos años. Le pidió, le rogó, le imploró que le dejara invitarlo a una cerveza, pues tenía mucho de qué hablarle. La mención al difunto director de cine pareció tranquilizar al anciano y lo animó a aceptar el ofrecimiento. Se dirigieron entonces al Café Automático –al nuevo–, ubicado no muy lejos de ahí. Al poco tiempo de haberse encontrado, el director de teatro ya se había ganado la confianza de su interlocutor. Pidieron dos cervezas y unas empanadas, y Pedro Manrique Figueroa procedió a relatarle lo que, a rasgos generales, había acontecido en su vida desde su desaparición.

En 1980, en medio del represivo gobierno de Julio César Turbay Ayala, Pedro Manrique Figueroa decidió que tenía que desaparecer. Debido a su pasado como militante de las juventudes comunistas y a las reivindicaciones revolucionarias de su arte, estaba seguro de que agentes secretos del gobierno lo seguían muy de cerca. Descubría su presencia en todas partes, sabía que lo observaban y sentía que en cualquier momento podrían apresarlo, o algo peor. Supo entonces que lo más sensato era desparecer sin dejar rastro. Esto no representaba un problema: entre todos sus múltiples talentos, el de ocultarse y pasar desapercibido cuando así lo deseara era el que mejor se le daba. Desde ese momento estuvo viviendo en un lado y en otro, codeándose con malandros y demás personajes del bajo mundo bogotano, y llamando la atención lo menos posible. Sin embargo, nunca había dejado de trabajar en sus “pegotes”, como él mismo llamaba a sus collages, la única verdadera pasión de su vida. Y cómo iba a dejarlos, si él había sido el primero en trabajar la técnica en Colombia. No por nada lo llamaban “El Precursor”. Para sobrevivir se había inventado ese medio: vendía sus collages en la calle y esto le permitía obtener lo suficiente para tener con qué comer y dónde dormir.

Le contó al director de teatro que incluso había tenido algunas experiencias peculiares con la venta ambulante de su arte. Una de ellas fue cuando un día de mediados de los años noventa en que recorría los senderos del parque de la Independencia ofreciéndole a todo aquel con quien se cruzaba alguno de sus collages a cambio de unos pesos, se topó con un joven de hablar sofisticado e inmensa nariz que se había interesado vivamente por sus creaciones. Al joven, que le aseguró ser estudiante de artes en una de las universidades de clase alta más prestigiosas del país, le habían gustado tanto sus collages que le había propuesto comprárselos a un muy buen precio. Le había dicho además que su obra era tan notoria que merecía ser conocida por muchas más personas, y por eso le pedía que le permitiera organizar una exposición sobre su trabajo. Pedro Manrique Figueroa había accedido a venderle algunos de sus collages y a que los exhibiera, pero le pidió que no fuera tanto el revuelo que se armara, y que sostuviera que eran creaciones de un artista muerto en los años ochenta, pues era imperioso mantener su bajo perfil. El Precursor no recordaba haber visto ninguna exposición, pero alguna vez escuchó, en una charla de cafetería, a dos amigos que discutían en la mesa de al lado sobre algunos supuestos artículos de una joven escritora bogotana que trataban de su vida y obra, y que habían sido publicados en una revista llamada igual que una marca de café.

Sín titulo, Ana Sofía Delgado

Pero sí había visto el documental que Luis Ospina hizo sobre su figura en la década de los 2000. Y este le había gustado tanto que había decidido escribirle algunas misivas muy cortas al director felicitándolo por su trabajo, pero pidiéndole que no lo buscara. Luis Ospina le había respondido con gran exaltación que le alegraba mucho saber que aún estaba vivo y le prometía guardar su secreto. Y aunque a Pedro Manrique Figueroa le sorprendía un poco que se lo hubiera revelado al director de teatro, tampoco se mostraba demasiado molesto: era un hombre que conocía la vida y entendía que los deseos de un moribundo no pueden ser juzgados de la misma manera que los caprichos de los vivos.

Estos fueron, brevemente resumidos, los hechos más importantes que Pedro Manrique Figueroa le contó al director de teatro. Este último escuchó todo el relato con absoluta fascinación, haciendo preguntas ocasionalmente cuando algo no le quedaba claro. Al final de la conversación, que duró varias cervezas y cuantiosas empanadas, el director de teatro le pidió encarecidamente que se vieran de nuevo al día siguiente para charlar un poco más: aún eran muchas las dudas que quería aclarar. Pedro Manrique Figueroa accedió y le dijo que se encontraran al otro día en el mismo café, a la misma hora. Sin embargo, no acudió a la cita. El director de teatro lo esperó durante varias horas pero nunca llegó. Incluso regresó al café todos los días de las siguientes semanas a la misma hora esperando encontrárselo de nuevo. También lo buscó por todo el parque de la Independencia. Todo terminó siendo en vano: Pedro Manrique Figueroa había vuelto a desaparecer. Y aunque esto molestaba y desconcertaba al director de teatro, también era grande su emoción, pues había podido hablar con él en persona y comprobar que aquello que su amigo le había dicho era cierto. La pregunta importante era qué hacer ahora con esa información.

***

Unos días después, el editor de El Malpensante contestó una llamada. Era el director de teatro. El editor lo saludó con deferencia, pues el director de teatro es también un reconocido escritor que ha publicado numerosos artículos en nuestras páginas. Le preguntó amablemente en qué podía ayudarlo. Sin darle muchas vueltas al asunto, y no sin experimentar una extraña sensación de repetición, el escritor le dijo las mismas cinco palabras que Luis Ospina le había dicho a él casi dos años y medio atrás: Pedro Manrique Figueroa sigue vivo. Y antes de esperar cualquier reacción al otro lado de la línea, agregó algunas más: Yo hablé con él y tengo mucho por contar. El editor creyó que el escritor le tomaba el pelo: estando desaparecido desde hacía más de 40 años, ya daba por recontramuerto al personaje. Sin embargo, el escritor procedió a relatarle todo lo que en estas páginas ha sido ya referido y poco a poco lo convenció de que aquello que contaba era cierto.

Al terminar de escuchar el relato, ya recuperado de su sorpresa, el editor le agradeció al escritor por confiar en la revista para revelarle aquella delicada información. Y le dijo que pensaría muy bien qué hacer con ella. Al día siguiente les compartió a los integrantes del equipo editorial las inesperadas noticias y estos se mostraron más que entusiasmados con la posibilidad de publicar la chiva. Incluso en la sala de redacción se llegó a pensar en un fact-checking ambicioso, casi que rocambolesco: buscar a Pedro Manrique Figueroa para corroborar la información recibida. Pero ese mismo día el editor recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, y antes siquiera de poder saludar o preguntar con quién tenía el gusto, escuchó la voz de un hombre decirle:

Yo ya sé que ustedes saben que estoy vivo. No me busquen porque no quiero aparecer. Y cuando no quiero aparecer, nadie me encuentra. No pierdan el tiempo.

Y luego colgó.

***

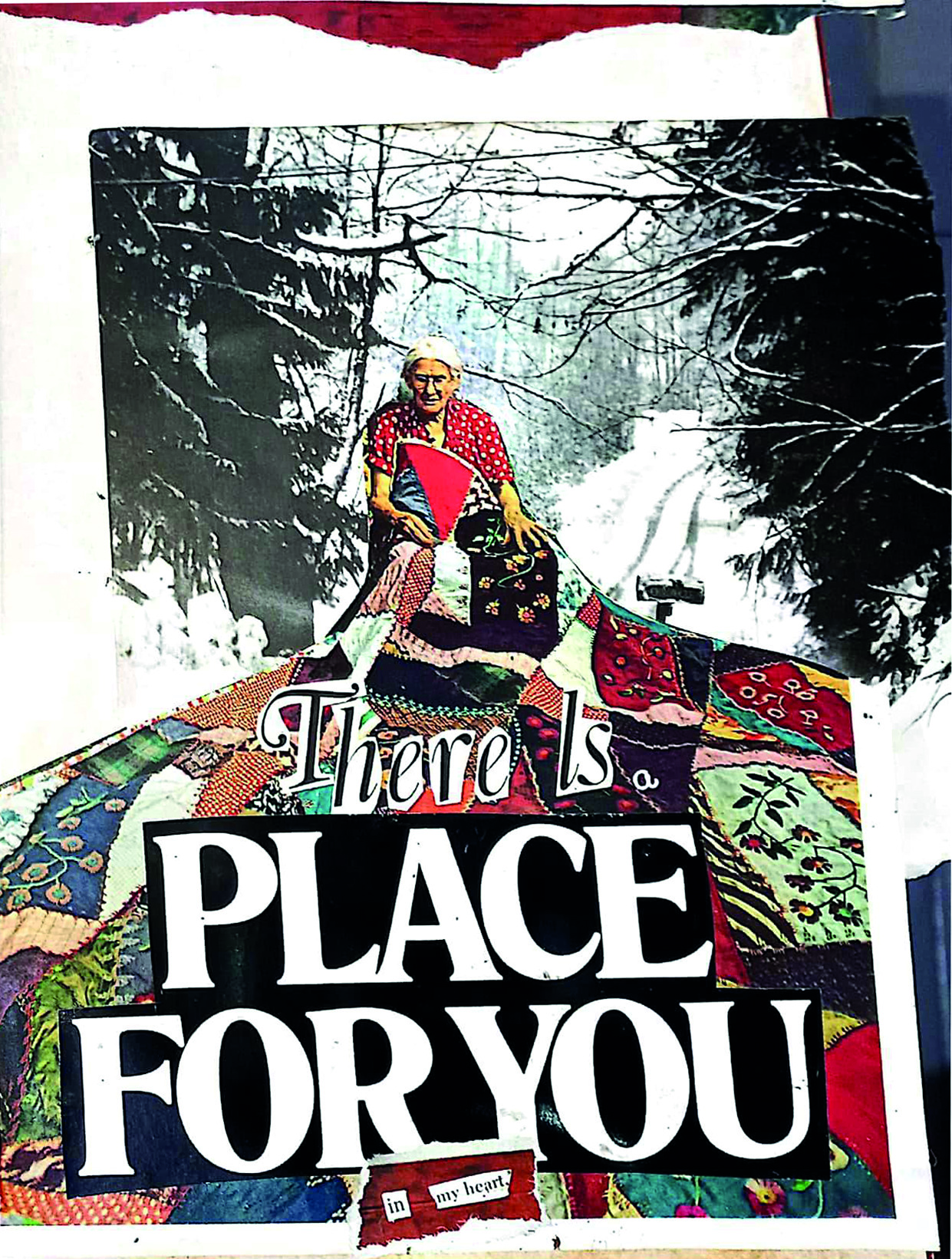

En las semanas siguientes a esa llamada, en El Malpensante nos preparábamos para la Feria Internacional del Libro de Bogotá de este año, para la que teníamos planeados varios eventos. Entre estos había un taller de collage organizado junto con el colectivo colombiano Red Collage y la caja de compensación familiar Compensar. Este sería dictado por tres jóvenes profesores y su objetivo era fomentar el uso de la técnica del collage en el medio artístico bogotano.

Llegó el día del taller y la convocatoria fue todo un éxito: esa tarde de finales de abril, a la sala de eventos D del centro de convenciones de Corferias asistieron veinticinco personas interesadas en aprender sobre collage. La gran mayoría eran jóvenes, muchos de ellos parecían estudiantes. Después de dar algunas indicaciones, los tres instructores colocaron en medio de la sala una pila de revistas escogidas al azar, varios pares de tijeras y algunas barras de pegamento, y les dijeron a los asistentes al taller que tenían una hora y media para crear collages que giraran alrededor de un tema previamente elegido: debían realizar una reinterpretación de los cuentos infantiles más tradicionales. Pronto se pusieron manos a la obra y empezaron a crear sus propias versiones de “La bella durmiente”, “Caperucita roja” y “El gato con botas”, entre otros famosos relatos infantiles.

En El Malpensante se me había solicitado que estuviera presente el día del taller para ajustar algunos asuntos logísticos, verificar que todo estuviera en orden, reunir los collages realizados por los participantes y tomar sus datos personales con el fin de contactar posteriormente a los creadores de las cinco mejores piezas, pues serían incluidas en la edición impresa de la revista. Para esto último, me instalé en un pequeño escritorio a un costado de la sala y les pedí a los participantes que, conforme fueran finalizando sus collages, se me acercaran para entregármelos y proporcionarme sus nombres completos y correos. Así, poco a poco, aquellos que fueron terminando más rápido me fueron dejando sus trabajos. Al final de la hora y media que duró el taller les solicité a todos los participantes que aún no me los habían entregado que hicieran una fila para írmelos dejando por turnos. Tras un par de minutos ya los había recibido casi todos y la sala estaba prácticamente vacía. Al llegar a la última persona de la fila, advertí que era alguien que no recordaba haber visto durante el taller. Era un hombre que se diferenciaba claramente del resto de participantes no solo por su edad, que parecía mucho más avanzada, sino por su atuendo, pues vestía un elegante gabán y un sombrero negro que le cubría casi todo el rostro. Llevaba las manos en los bolsillos del gabán, y antes de que pudiera preguntarle cuál era el trabajo que iba a entregarme, el hombre tropezó de manera insólita y cayó sobre el escritorio en el que me había instalado. Rápidamente me levanté de la silla, lo ayudé a levantarse y me cercioré de que nada le hubiese pasado. Luego me di cuenta de que su sombrero había terminado debajo del escritorio. Me agaché para buscarlo, lo recogí, le limpié el polvo que le había caído encima y se lo entregué al hombre. Este me agradeció, se dio la vuelta y salió de la sala. Es hora de ir a casa a descansar, pensé un poco extrañado con lo que venía de pasar. Entonces me di la vuelta para tomar los collages realizados por los participantes, que había ido apilando al costado derecho del escritorio. Pero ya no había ninguno. La angustia me atacó de repente. Dónde se metieron esos malditos collages, estaban ahí hace dos segundos. Salí corriendo de la sala en busca del hombre del gabán, pero ya no había nadie. El lugar estaba desierto. Volví a la sala rápidamente y busqué sin éxito en cada rincón posible. Los collages habían desaparecido.

Me van a joder, pensé. De esta no hay quien me zafe. Ahora qué hago, qué le digo a mi jefa. Se suponía que por esos días debía hacerle llegar los mejores collages. Sin ellos en mi poder estaba perdido. Finalmente llegó el inicio de la semana y no había encontrado ninguna solución. Decidí que no me quedaba más opción que ir y dar la cara. Ese día llegué temprano a la oficina, entendiendo que lo mejor era salir de eso lo más rápido posible y que pasara lo que tuviera que pasar. Al llegar a mi escritorio encontré sobre él un sobre sellado. No llevaba escritos ni nombre ni dirección. Algo intrigado, lo abrí. Mi sorpresa al verificar el contenido fue mayúscula. ¡Estaba salvado! El sobre contenía cinco collages, los mismos que acompañan este texto. Y había también una nota que, escrita en máquina, decía lo siguiente:

Dirán que es atrevimiento, pero en mi caso no lo es. Mi obra, que soy yo mismo, me permite tener la certeza de que no había nadie más adecuado para elegir los mejores pegotes realizados aquel día que yo. Aquí van, camaradas. Estas cinco creaciones son afortunadas porque entendieron bien las palabras de Carl Sagan cuando dijo: “Si quiere hacer un pie de manzana realmente desde cero, tendría primero que inventar el universo”.

Este texto se escribió a propósito del taller de collage organizado por El Malpensante, el colectivo colombiano Red Collage y la Caja de Compensación Familiar Compensar en el marco de la FILBO realizada este año.

ACERCA DEL AUTOR

Sociólogo de la Universidad Externado de Colombia. Trabajó como periodista cultural y asistente editorial de El Malpensante.